亚洲动物地理区(2)

由于植物终年生长,植物性食料全年丰富多样,而且终年都有树木开花结果,因此,营树栖攀援生活和食果性的动物种类特别繁盛,如许多灵长目动物、松鼠科动物、食果蝙蝠等,它们大都集中在树冠上生活,而在地面和地下活动的种类相当少。由于树木茂密,藤本和附生植物繁多,形成极密的郁闭度,林下阴暗,草本植物不发达,因而不利于大型食草兽生活。食草动物的缺少也影响了大型猛兽的发展。与草原、荒漠动物相比较,热带森林有蹄类动物的集群性较差,它们通常是单独或成对栖息。由于热带森林植物没有显著的季节变化,因此,许多生物学现象无明显的季节性变化,动物全年都在活动,都在繁殖,没有冬眠或夏眠,季节性迁移也很少见,动物数量的季节变动也不大。但昼夜相在热带森林动物中却表现很明显,夜出性种类多于昼出性种类。本区的基本动物群,哺乳类有猿猴类的长臂猿、蝙蝠猿、猩猩、跗猴(眼镜猿);食虫类的树鼩;长鼻类的象;食肉类的马来熊、巽他虎;有蹄类的貘(马来貘)、独角犀(印度、爪哇),双角犀(苏门答腊);啮齿类的松鼠、鼯鼠、鼷鼠;鸟类的各种鹦鹉、孔雀;爬行类的各种蛇类(如蟒蛇)。亚洲象又名印度象,在印度半岛、中南半岛、斯里兰卡、苏门答腊和加里曼丹岛等都有分布,它和非洲象同为陆地上最大的动物。此外,在苏拉威西岛上还有少数有袋动物(袋貂),已接近澳洲型动物。

由上可见,在自然界,由生物有机体和它们的非生物环境相互联系和相互作用构成的占有一定空间、具有一定结构的自然整体,形成了各种生态系统,如陆地上即由气候、土壤、母岩和植物区系与动物区系的各种组合,构成各种陆地生态系统。非生物物质(大气、水、土等)供给生态系统中生物部分以能量、原料和生活空间,而生物部分一方面是生态系统的核心,另一方面生物界也是整个地理环境结构的重要标志。不同生态系统类型的生物量是不同的,如亚热带和热带荒漠的生物量(指植物量,下同)最小,约为2.5t/ha以下;极地荒漠、温带荒漠为2.5—5t/ha;苔原为 12.5—25t/ha;北方针叶林为 300—400t/ha;温带阔叶林和亚热带森林的生物量约 400—500t/ha;热带雨林集中了最大的生物量,达 500t/ha以上。

在所有生态系统中,森林具有最大的生物量,荒漠和苔原的生物量最小。可见,生态系统不仅是生物圈自然成分的一部分,也是一种自然资源系统,粮食、纤维、燃料等都是生态系统的产物,人类利用自然和改造自然,必须对各种生态系统进行研究,认清生物界和非生物界的相互联系和相互作用,保护环境,不断争取达到较高的生产率。

由上可见,在自然界,由生物有机体和它们的非生物环境相互联系和相互作用构成的占有一定空间、具有一定结构的自然整体,形成了各种生态系统,如陆地上即由气候、土壤、母岩和植物区系与动物区系的各种组合,构成各种陆地生态系统。非生物物质(大气、水、土等)供给生态系统中生物部分以能量、原料和生活空间,而生物部分一方面是生态系统的核心,另一方面生物界也是整个地理环境结构的重要标志。不同生态系统类型的生物量是不同的,如亚热带和热带荒漠的生物量(指植物量,下同)最小,约为2.5t/ha以下;极地荒漠、温带荒漠为2.5—5t/ha;苔原为 12.5—25t/ha;北方针叶林为 300—400t/ha;温带阔叶林和亚热带森林的生物量约 400—500t/ha;热带雨林集中了最大的生物量,达 500t/ha以上。

在所有生态系统中,森林具有最大的生物量,荒漠和苔原的生物量最小。可见,生态系统不仅是生物圈自然成分的一部分,也是一种自然资源系统,粮食、纤维、燃料等都是生态系统的产物,人类利用自然和改造自然,必须对各种生态系统进行研究,认清生物界和非生物界的相互联系和相互作用,保护环境,不断争取达到较高的生产率。

教育新鲜事

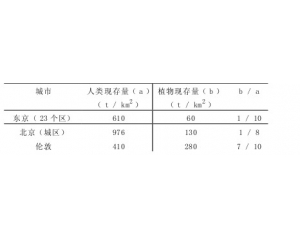

城市生态系统

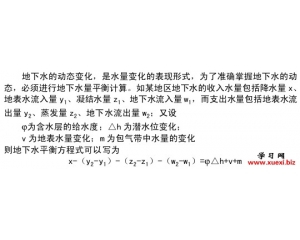

城市生态系统 地下水的动态

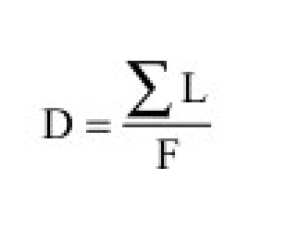

地下水的动态 流域特征对河流的影响

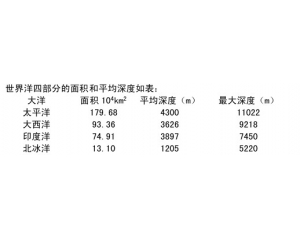

流域特征对河流的影响 世界洋及其区分

世界洋及其区分