康普顿效应

在1923年5月的《物理评论》上,A.H.康普顿以《X射线受轻元素散射的量子理论》为题,发表了他所发现的效应,并用光量子假说作出解释。他写道②:“从量子论的观点看,可以假设:任一特殊的X射线量子不是被辐射器中所有电子散射,而是把它的全部能量耗于某个特殊的电子,这电子转过来又将射线向某一特殊的方向散射,这个方向与入射束成某个角度。辐射量子路径的弯折引起动量发生变化。结果,散射电子以一等于X射线动量变化的动量反冲。散射射线的能量等于入射射线的能量减去散射电子反冲的动能。由于散射射线应是一完整的量子,其频率也将和能量同比例地减小。

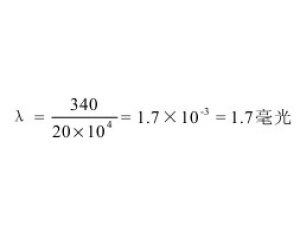

因此,根据量子理论,我们可以期待散射射线的波长比入射射线大”,而“散射辐射的强度在原始X射线的前进方向要比反方向大,正如实验测得的那样。”康普顿用图解释射线方向和强度的分布,根据能量守恒和动量守恒,考虑到相对论效应,得散射波长为:

从(9-1)式可知,波长的改变决定于θ,与λ0无关,即对于某一角度,波长改变的绝对值是一定的。入射射线的波长越小,波长变化的相对值就越大。所以,康普顿效应对γ射线要比X射线显著。历史正是这样,早在1904年,英国物理学家伊夫(A.S.Eve)就在研究γ射线的吸收和散射性质时,首先发现了康普顿效应的迹象。他的装置如图9-3。图中辐射物和吸收物实际上是铁板铝板之类的材料,镭管发出γ射线,经散射物散射后投向静电计。在入射射线或散射射线的途中插一吸收物以检验其穿透力。

伊夫发现,散射后的射线往往比入射射线要“软”些。后来,γ射线的散射问题经过多人研究,英国的弗罗兰斯(D.C.H.Florance)在1910年获得了明确结论,证明散射后的二次射线决定于散射角度,与散射物的材料无关,而且散射角越大,吸收系数也越大。所谓射线变软,实际上就是射线的波长变长,当时尚未判明γ射线的本质,只好根据实验现象来表示。

1913年,麦克基尔大学的格雷(J.A.Gray)又重做γ射线实验,证实了弗罗兰斯的结论并进一步精确测量了射线强度。他发现:“单色的γ射线被散射后,性质会有所变化。散射角越大,散射射线就越软。”实验事实明确地摆在物理学家面前,可就是找不到正确的解释。1919年康普顿也接触到γ散射问题。他以精确的手段测定了γ射线的波长,确定了散射后波长变长的事实。后来,他又从γ射线散射转移到X射线散射。

康普顿自制的X射线分光计,钼的Kα线经石墨晶体散射后,用游离室进行测量不同方位的散射强度。康谱顿发表的部分曲线。从图中可以看出,X射线散射曲线明显地有两个峰值,其中一个波长等于原始射线的波长(不变线),另一个波长变长(变线),变线对不变线的偏离随散射角变化,散射角越大,偏离也越大。遗憾的是,康普顿为了解释这一现象,也和其他人一样,走了不少弯路。他开始是用J.J.汤姆生的电子散射理论解释γ射线和X射线的散射,后来又提出荧光辐射理论和大电子模型。

他设想电子具有一定的大小和形状,认为只要“电子的电荷分布区域的半径与γ射线的波长大小可比拟”就可以“在经典电动力学的基础上解释高频辐射的散射。”他为了解释荧光辐射的频率变低,曾试图用多普勒效应进行计算,在计算中,他把X射线对散射物质中电子的作用看成是一个量子过程。在碰撞中既要遵守能量守恒,又要遵守动量守恒,从而,导致了1923年5月在《物理评论》上发表了那篇有历史意义的文献。接着,德拜也发表了早已准备好的论文。他们两人的论文引起了强烈反响。然而,这一发现并没有立即被科学界普遍承认,一场激烈的争论迅即在康普顿和他的领导人之间展开。这件事发生在1922年以后,一份内有康普顿关于X射线散射的报告在交付出版之前,先要经美国研究委员会的物理科学部所属的一个委员会讨论。

因此,根据量子理论,我们可以期待散射射线的波长比入射射线大”,而“散射辐射的强度在原始X射线的前进方向要比反方向大,正如实验测得的那样。”康普顿用图解释射线方向和强度的分布,根据能量守恒和动量守恒,考虑到相对论效应,得散射波长为:

从(9-1)式可知,波长的改变决定于θ,与λ0无关,即对于某一角度,波长改变的绝对值是一定的。入射射线的波长越小,波长变化的相对值就越大。所以,康普顿效应对γ射线要比X射线显著。历史正是这样,早在1904年,英国物理学家伊夫(A.S.Eve)就在研究γ射线的吸收和散射性质时,首先发现了康普顿效应的迹象。他的装置如图9-3。图中辐射物和吸收物实际上是铁板铝板之类的材料,镭管发出γ射线,经散射物散射后投向静电计。在入射射线或散射射线的途中插一吸收物以检验其穿透力。

伊夫发现,散射后的射线往往比入射射线要“软”些。后来,γ射线的散射问题经过多人研究,英国的弗罗兰斯(D.C.H.Florance)在1910年获得了明确结论,证明散射后的二次射线决定于散射角度,与散射物的材料无关,而且散射角越大,吸收系数也越大。所谓射线变软,实际上就是射线的波长变长,当时尚未判明γ射线的本质,只好根据实验现象来表示。

1913年,麦克基尔大学的格雷(J.A.Gray)又重做γ射线实验,证实了弗罗兰斯的结论并进一步精确测量了射线强度。他发现:“单色的γ射线被散射后,性质会有所变化。散射角越大,散射射线就越软。”实验事实明确地摆在物理学家面前,可就是找不到正确的解释。1919年康普顿也接触到γ散射问题。他以精确的手段测定了γ射线的波长,确定了散射后波长变长的事实。后来,他又从γ射线散射转移到X射线散射。

康普顿自制的X射线分光计,钼的Kα线经石墨晶体散射后,用游离室进行测量不同方位的散射强度。康谱顿发表的部分曲线。从图中可以看出,X射线散射曲线明显地有两个峰值,其中一个波长等于原始射线的波长(不变线),另一个波长变长(变线),变线对不变线的偏离随散射角变化,散射角越大,偏离也越大。遗憾的是,康普顿为了解释这一现象,也和其他人一样,走了不少弯路。他开始是用J.J.汤姆生的电子散射理论解释γ射线和X射线的散射,后来又提出荧光辐射理论和大电子模型。

他设想电子具有一定的大小和形状,认为只要“电子的电荷分布区域的半径与γ射线的波长大小可比拟”就可以“在经典电动力学的基础上解释高频辐射的散射。”他为了解释荧光辐射的频率变低,曾试图用多普勒效应进行计算,在计算中,他把X射线对散射物质中电子的作用看成是一个量子过程。在碰撞中既要遵守能量守恒,又要遵守动量守恒,从而,导致了1923年5月在《物理评论》上发表了那篇有历史意义的文献。接着,德拜也发表了早已准备好的论文。他们两人的论文引起了强烈反响。然而,这一发现并没有立即被科学界普遍承认,一场激烈的争论迅即在康普顿和他的领导人之间展开。这件事发生在1922年以后,一份内有康普顿关于X射线散射的报告在交付出版之前,先要经美国研究委员会的物理科学部所属的一个委员会讨论。

教育新鲜事

“超声“和“超音”

“超声“和“超音” 集市一瞥

集市一瞥 昆明湖上

昆明湖上 背道而驰

背道而驰