成冰作用

成冰作用(或过程),是指积雪转化为粒雪,再经过变质作用形成冰川冰的过程。雪是一种晶体,任何晶体都具有使其内部包含的自由能趋向最小,以保持晶体稳定的性质,这就是最小自由能原则。晶体的自由能包括内应力和表面能两部分。表面能的大小与晶体的表面积成正比。圆球体是比表面积最大的几何形体之一。在外界环境条件稳定时,雪晶力图向球形体转变。这一过程称为自动圆化或粒雪化。雪的圆化是通过固相的重结晶作用、气相的升华、凝华作用和液相的再冻结作用三种方式来实现的。结果是消灭晶角、晶棱,填平凹处,增长平面,合并晶体,形态变圆,雪花变为雪粒。粒雪化过程可以分为冷型和暖型两类。前者没有融化和再冻结现象,过程缓慢,雪粒直径通常不足1毫米;暖型粒雪化过程进行得较快,雪粒直径比较大。粒雪中含有贯通孔隙,当其进一步变化,全部孔隙被封闭后就变成冰川冰。成冰作用也分冷型和暖型两类。在冷型变质过程中,粒雪只能依靠其巨大厚度造成的压力加密而形成重结晶冰。

这种冰密度小,气泡多,气泡内的压力大。冷型成冰过程历时很长,在南极中央,成冰时间往往超过1000年,而成冰的深度至少需要200米。暖型成冰作用是有融水参与的,并因融水数量多少不同而分别形成渗浸-重结晶冰、渗浸冰和渗浸-冻结冰。当粒雪很薄而夏季气温较高时,粒雪可以完全融化,而后在冰川冷贮作用下,在冰川表面重新冻结成冰。由上述可知,重结晶、渗浸和冻结成冰,是成冰作用的三个基本类型;渗浸-重结晶及渗浸-冻结作用则是两个过渡类型。上述各种冰是成冰作用初期的原生沉积变质冰,它们仅仅分布于冰川的表层。冰川冰的绝大部分是沉积变质冰在运动中经受压力形成的动力变质冰。其中最常见的是冰川塑性流动状态下形成的次生重结晶冰。动力变质冰具有一般变质岩的许多特点,如片理、褶皱和冰晶的定向排列等。

这种冰密度小,气泡多,气泡内的压力大。冷型成冰过程历时很长,在南极中央,成冰时间往往超过1000年,而成冰的深度至少需要200米。暖型成冰作用是有融水参与的,并因融水数量多少不同而分别形成渗浸-重结晶冰、渗浸冰和渗浸-冻结冰。当粒雪很薄而夏季气温较高时,粒雪可以完全融化,而后在冰川冷贮作用下,在冰川表面重新冻结成冰。由上述可知,重结晶、渗浸和冻结成冰,是成冰作用的三个基本类型;渗浸-重结晶及渗浸-冻结作用则是两个过渡类型。上述各种冰是成冰作用初期的原生沉积变质冰,它们仅仅分布于冰川的表层。冰川冰的绝大部分是沉积变质冰在运动中经受压力形成的动力变质冰。其中最常见的是冰川塑性流动状态下形成的次生重结晶冰。动力变质冰具有一般变质岩的许多特点,如片理、褶皱和冰晶的定向排列等。

教育新鲜事

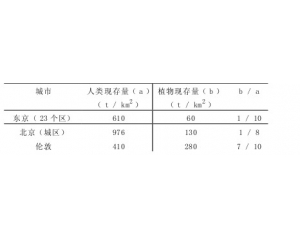

城市生态系统

城市生态系统 地下水的动态

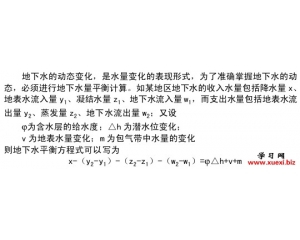

地下水的动态 流域特征对河流的影响

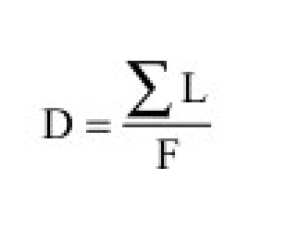

流域特征对河流的影响 世界洋及其区分

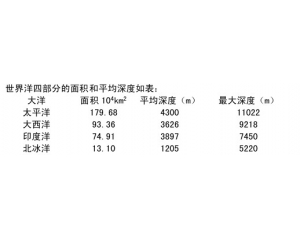

世界洋及其区分