群落的结构

盛夏的草原,绿油油的牧草长势茂盛,牧草有高有低,参差不齐。最常见的是,上层牧草稀疏,而且喜光耐旱;下层牧草稠密,有的还匍匐在地上,大都耐阴。从地下部分看,不同牧草的根系占据着不同的空间:一年生草本植物根系比较浅;禾本植物的须根扎得较深;某些双子叶植物的根则能钻到离地面1米以下的深处。热带雨林的分层现象比草原明显得多。走进热带雨林,你会遇到几十米高的望天树和番龙眼树,如果说它们是“老大”的话,椰子树、假海桐、叶楠木和木奶果等乔木就是“老二”,再下来,便是一些1—5米高的灌木,然后是高1米上下的草本植物。当然,地表上还可能有苔藓、地衣之类。此外,在枯枝落叶中又有一些蕈类。热带雨林中还有许多附生植物,其中兰科植物最多。藤本植物往往构成林中之奇观——巨大的藤蔓攀援缠绕在林间,从地面一直伸延到树冠,似乎是在林中飞舞的游龙。群落中这种垂直分层现象对于不同物种充分利用阳光和空间十分有利。例如:在草原上,上层草喜光,下层草耐阴,它们生长在一起,互不干扰,各得其所,根系的深浅不同则便于充分利用土壤中的水分和养料。热带雨林中的高大乔木犹如“鹤立鸡群”,能够充分地利用和吸收阳光。它们还为下层喜阴的乔木遮光。倘若没有上层高大乔木的“保护”,木奶果就结不出果实来了。林下小草所得的阳光有限,但是,它们也有一套适应环境的结构——地上部分不发达,消耗较少,而根系中却贮存着大量的营养物质。在群落中,不仅植物有垂直分层现象,而且不同动物也占据着不同高度的空间:蚯蚓、蝼蛄等穴居种类在地下默默无闻地“工作”;蚂蚁、蜘蛛、蜈蚣在枯枝落叶中忙个不停;大大小小的有蹄类以林地为活动舞台,而豹子却虎视眈眈地隐身于树丛中,伺机扑食。至于鸟类,也因种类和习性不同而分别占据着不同的“领地”,又由于它们具有一双得天独厚的翅膀而显得格外活跃——它们既能在地面欢舞,又能到灌丛中觅食,还能像利箭一样,飞向辽阔的蓝天。总之,大多数群落都有垂直分层的现象,植物的分层有利于充分利用阳光、水分、养料和空间;动物的分层则有利于觅食、隐蔽和生存。研究这种分层现象,对指导农业实践很有意义,如作物的间作、套作等措施,就是根据群落垂直结构的原理制定的。

教育新鲜事

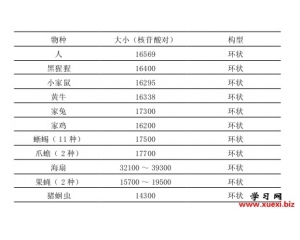

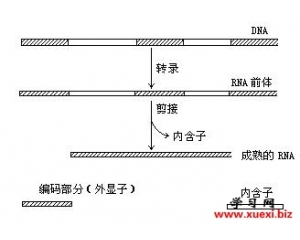

微型的基因组

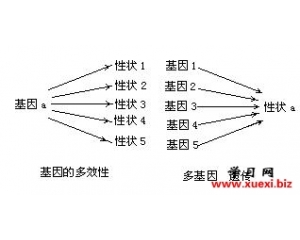

微型的基因组 分子生物学的兴起与达尔

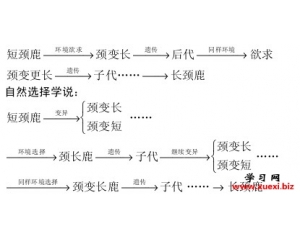

分子生物学的兴起与达尔 达尔文主义再度突飞猛进

达尔文主义再度突飞猛进 两种进化学说的争论

两种进化学说的争论