学法指导的八条途径(2)

如《沙漠里的船》教学过程,首先叫学生查字典、学会生字。“胼胝”这个词,学生不认识,查字典后,才知道“胼胝”就是“趼子”就是手上脚上因为劳动或运动被摩擦变硬了的皮肤。因为胼胝长在脚上手上,所以这两个字都是肉月旁这样就加深对生字意义认识。接着再朗读、默读课文,由同学提出自己不懂的问题,有的说,“水没有气味可骆驼为什么能帮助找呢?”“沙漠宽广无边,到处是沙丘,骆驼为什么能给人们带路呢?”等等,引起学生学习兴趣。经过同学热烈争论,教师归纳:骆驼为什么说是“沙漠里的船”?因为大沙漠像海洋一样无边无际,一座座沙丘就像大海中那汹涌的波涛,骆驼在这样困难的环境里能帮人们认路、找水,并且是沙漠里重要的交通工具,就像大海里的航船,所以人们把它叫做“沙漠里的船”。接着是教学中的发展阶段,应是系统指导阅读的方法技巧,并使学生通过大量阅读,掌握、培养独立阅读能力。提高阶段,应重视综合运用各种学法,把阅读学法与听说、识字、作文等学法联系起来,使学生形成自能学习的能力。5.学生“学之得法”源于教师“导之有方”特级教师钱梦龙在教《论雷峰塔的倒掉》时,坚持在难教的课文面前仍然要鼓励学生自致其知的原则,采取了化难为易的方法,在指导阅读时,先从形象入手,减缓困难坡度,便于学生“自得”。因此,他在教读顺序安排上,先让学生回忆《白蛇传》的故事,同时阅读论文第二自然段,要求学生概括出“许仙救蛇、白蛇报恩、法海藏许、白蛇寻夫、白蛇中计、造塔镇压”的情节提纲,使学生认识到白蛇是“义妖”,雷峰塔是“镇压之塔”,从而对白蛇充满了同情,希望雷峰塔倒掉。

接着钱老师又简要地介绍了背景:1924年9月雷峰塔倒掉以后,封建复古派借题发挥,为行将崩溃的封建势力大唱挽歌,鲁迅针锋相对,也借雷峰塔倒掉之题,揭示了“封建势力的崩溃是历史的必然”这一深刻哲理。进而钱老师就交给了学生一把自求得之的钥匙;每篇文章由于特点不同,各有其不同的“读法”,本文从故事引发议论,无论嘻笑怒骂,都是借题发挥,请同学们按照此法去理解阅读全文吧!但是,交给了学生一把钥匙,并不等于学生已经掌握和会用,所以,钱老师在此基础上又设计了一个似是而非的问题,让学生在思辨中真正学会用这把钥匙去打开理解的大门。他问学生:听说,杭州市准备筹款重建雷峰塔,如果鲁迅健在,他会反对吗?且看学生的议论:甲学生说:我以为鲁迅会反对,因为鲁迅认为雷峰塔是封建势力的象征。乙同学道:我认为鲁迅会高兴,因为封建势力已经消灭了,现在重建,可以让人民欣赏古迹。丙同学讲:过去的雷峰塔,是封建社会建的,它象征着封建势力;而现在重建雷峰塔,是在社会主义时期,它象征……(师插话:“你是说象征社会主义?”众笑)从这些议论过程中可以看出,学生通过多次探索,终于拿起“借题发挥”这把钥匙打开了思维的闸门,掌握了这篇(这类)文章的阅读方法,这实质上是一个领悟、开窍的过程。钱梦龙老师在一篇“自我剖析”的文章中写道:这种教学设计,为教之初就要着眼于学生对教师的“摆脱”,这就是“导”的战略。

由此可见,只有教师的善“导”,才有学生的善“学”,只有教师的“导之有方”才有学生的“学之得法”。由此,钱老师作了一个十分精辟的结论:学生善“学”,关键是教师善“导”。6.变“讲堂”为“学堂”,变“主演”为“导演”学法指导实践的经验证明,要教会学生学习,在课堂教学中渗透对学生的学习方法指导,教师必须转变教育观念,改革课堂教学结构,使“讲堂”变成“学堂”,教师当“导演”,学生当“主演”,只有这样,学生才能真正在教学舞台上处于主体地位,真正成为学习的主人。为了使学生自求自得,就必须创造一个民主的、和谐宽松的教学环境,就必须给予学生自己“理地”“体察”“究索”的机会。上海市肩才中学在教学改革中摸索创造的教学法,就为我们树立了光辉的榜样。请看笔者实灵的一节课:上课了,教师宣布:“今天学习《地质之光》,请同学们自读课文。”教室里顿时书声朗朗,不少同学还不时点划或记点什么,有的遇上生字新词就打开字典、词典。读书声渐渐轻了,停止了。教师挥手示意:“可以小组讨率了。”并提出要求:“先解决学习上碰到的疑难问题。”于是前排同学问后排,四个人围着一张桌,七嘴八舌地讨论开了,教师不停地在这个组听听,到那个组停一下,了解有哪些疑难点,并随时启发可以从哪些方面去思索,或参加讨论,大家各抒己见,有时还争得面红耳赤。小组里解决不了的提交全班讨论。于是,一只只手举起来了:“《地质之光》这题目怎样理解好?”“周总理看望李四光时说:‘你看,是我提名我当政协委员的,不想给你添了许多麻烦。’为什么这么说,不明白。”……教师归纳小组提出的问题,引导学生逐个讨论。

接着钱老师又简要地介绍了背景:1924年9月雷峰塔倒掉以后,封建复古派借题发挥,为行将崩溃的封建势力大唱挽歌,鲁迅针锋相对,也借雷峰塔倒掉之题,揭示了“封建势力的崩溃是历史的必然”这一深刻哲理。进而钱老师就交给了学生一把自求得之的钥匙;每篇文章由于特点不同,各有其不同的“读法”,本文从故事引发议论,无论嘻笑怒骂,都是借题发挥,请同学们按照此法去理解阅读全文吧!但是,交给了学生一把钥匙,并不等于学生已经掌握和会用,所以,钱老师在此基础上又设计了一个似是而非的问题,让学生在思辨中真正学会用这把钥匙去打开理解的大门。他问学生:听说,杭州市准备筹款重建雷峰塔,如果鲁迅健在,他会反对吗?且看学生的议论:甲学生说:我以为鲁迅会反对,因为鲁迅认为雷峰塔是封建势力的象征。乙同学道:我认为鲁迅会高兴,因为封建势力已经消灭了,现在重建,可以让人民欣赏古迹。丙同学讲:过去的雷峰塔,是封建社会建的,它象征着封建势力;而现在重建雷峰塔,是在社会主义时期,它象征……(师插话:“你是说象征社会主义?”众笑)从这些议论过程中可以看出,学生通过多次探索,终于拿起“借题发挥”这把钥匙打开了思维的闸门,掌握了这篇(这类)文章的阅读方法,这实质上是一个领悟、开窍的过程。钱梦龙老师在一篇“自我剖析”的文章中写道:这种教学设计,为教之初就要着眼于学生对教师的“摆脱”,这就是“导”的战略。

由此可见,只有教师的善“导”,才有学生的善“学”,只有教师的“导之有方”才有学生的“学之得法”。由此,钱老师作了一个十分精辟的结论:学生善“学”,关键是教师善“导”。6.变“讲堂”为“学堂”,变“主演”为“导演”学法指导实践的经验证明,要教会学生学习,在课堂教学中渗透对学生的学习方法指导,教师必须转变教育观念,改革课堂教学结构,使“讲堂”变成“学堂”,教师当“导演”,学生当“主演”,只有这样,学生才能真正在教学舞台上处于主体地位,真正成为学习的主人。为了使学生自求自得,就必须创造一个民主的、和谐宽松的教学环境,就必须给予学生自己“理地”“体察”“究索”的机会。上海市肩才中学在教学改革中摸索创造的教学法,就为我们树立了光辉的榜样。请看笔者实灵的一节课:上课了,教师宣布:“今天学习《地质之光》,请同学们自读课文。”教室里顿时书声朗朗,不少同学还不时点划或记点什么,有的遇上生字新词就打开字典、词典。读书声渐渐轻了,停止了。教师挥手示意:“可以小组讨率了。”并提出要求:“先解决学习上碰到的疑难问题。”于是前排同学问后排,四个人围着一张桌,七嘴八舌地讨论开了,教师不停地在这个组听听,到那个组停一下,了解有哪些疑难点,并随时启发可以从哪些方面去思索,或参加讨论,大家各抒己见,有时还争得面红耳赤。小组里解决不了的提交全班讨论。于是,一只只手举起来了:“《地质之光》这题目怎样理解好?”“周总理看望李四光时说:‘你看,是我提名我当政协委员的,不想给你添了许多麻烦。’为什么这么说,不明白。”……教师归纳小组提出的问题,引导学生逐个讨论。

教育新鲜事

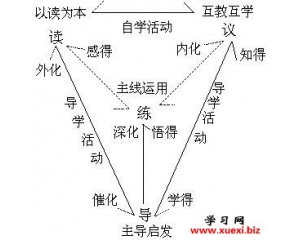

“四字”课堂教学模式

“四字”课堂教学模式