π介子自由度

在建立互作用玻色子模型的同时,核结构理论又从核内非核子自由度的研究中得到了新的进展。以核集体模型为代表的广义核壳层模型尽管取得了一定的成功,但毕竟还有一定的局限性。首先,这些模型都只是从部分实验事实或观测现象出发,从某个侧面用类比方法反映核子系统的机制。此外,在核反应理论中,所引入的可调参数又太多。可调参数越多,说明这个理论离成熟性与完整性越远。再加上现有的各种核模型间缺乏统一的内在联系,它们不是一个包容另一个,而是彼此独立,相互间关联甚少。追究起来,存在这些问题的原因是对核多体系统的认识有关。按传统认识,核内的核子只是一个无结构的点,核仅由这些被当作为点的核子组成,即原子核只存在有核子自由度,核子之间的作用单纯为两点间的作用。事实上,早在30年代,有人就预言了核内存在有非核子的自由度。1932年,查德威克发现了原子核内除了质子外,还有中子以后,很快地,海森伯就提出原子核是由质子和中子组成的。然而是什么力把它们紧紧地约束在核中呢?1935年,汤川秀树发表了核力的介子场理论,他认为π介子是核力的媒介,并参与β衰变,同时提出了核力场方程及核力的势。

根据这一理论,质子和中子通过交换π介子互相转化。1947年,π介子在宇宙射线中被发现。由于在核力理论中预言π介子的存在,汤川秀树获得了1949年诺贝尔物理学奖。随着粒子物理学的发展,人们逐渐发现,在原子核内,除了传统的质子、中子自由度以外,还有更多的自由度,它们包括:π介子自由度、ρ介子自由度以及各种核子的共振态△、σ粒子自由度、核内夸克自由度和核内色激发自由度等,情况远比人们对核的传统认识复杂。对这些自由度的研究极大地丰富了原子核物理学的基本内容。多年来,人们一直在寻求着核内存在π介子的直接或间接的实验证明。一个主要的困难是得知核内存在π介子,需要波长极短的入射粒子束。为避免强相互作用带来更多的不确定性,人们选用了入射光子的方法。近年来,有两个有名的实验给出了核内存在π介子自由度的证明。其一是氘核的光分裂实验,人们用两种方法计算了氘核光分裂γ+D→n+p 过程的反应截面。

结果发现,在入射光子能量Er≤50MeV情况下,认为核只具有纯核子自由度的计算结果与实验符合,偏差只有10%左右;然而当Er>50MeV时,纯核子自由度的计算与实验结果的偏离明显地加大,只有考虑了π介子自由度以后,才与实验结果一致。这一实验不仅证明了核内π介子的存在,而且还说明了在通常的低能核物理中,分子的自由度不能表现出来。另一个证明π介子自由度的是利用电子散射对3He形状因子的研究实验。实验结果表明,在电子与核的动量转移过程中,越接近核中心区域,动量交换值越大,核中心区域是高动量转移区,核的边缘为低动量转移区,而只有在低动量转移区,纯核子自由度理论才与实验结果符合,在高动量转移的中心区,必须计入π介子及△自由度的影响,才能与实验符合。这个实验不仅证明了核内π介子自由度的存在,而且进一步指出,在原子核的中心区域,非核子自由度问题的重要性更为突出。

根据这一理论,质子和中子通过交换π介子互相转化。1947年,π介子在宇宙射线中被发现。由于在核力理论中预言π介子的存在,汤川秀树获得了1949年诺贝尔物理学奖。随着粒子物理学的发展,人们逐渐发现,在原子核内,除了传统的质子、中子自由度以外,还有更多的自由度,它们包括:π介子自由度、ρ介子自由度以及各种核子的共振态△、σ粒子自由度、核内夸克自由度和核内色激发自由度等,情况远比人们对核的传统认识复杂。对这些自由度的研究极大地丰富了原子核物理学的基本内容。多年来,人们一直在寻求着核内存在π介子的直接或间接的实验证明。一个主要的困难是得知核内存在π介子,需要波长极短的入射粒子束。为避免强相互作用带来更多的不确定性,人们选用了入射光子的方法。近年来,有两个有名的实验给出了核内存在π介子自由度的证明。其一是氘核的光分裂实验,人们用两种方法计算了氘核光分裂γ+D→n+p 过程的反应截面。

结果发现,在入射光子能量Er≤50MeV情况下,认为核只具有纯核子自由度的计算结果与实验符合,偏差只有10%左右;然而当Er>50MeV时,纯核子自由度的计算与实验结果的偏离明显地加大,只有考虑了π介子自由度以后,才与实验结果一致。这一实验不仅证明了核内π介子的存在,而且还说明了在通常的低能核物理中,分子的自由度不能表现出来。另一个证明π介子自由度的是利用电子散射对3He形状因子的研究实验。实验结果表明,在电子与核的动量转移过程中,越接近核中心区域,动量交换值越大,核中心区域是高动量转移区,核的边缘为低动量转移区,而只有在低动量转移区,纯核子自由度理论才与实验结果符合,在高动量转移的中心区,必须计入π介子及△自由度的影响,才能与实验符合。这个实验不仅证明了核内π介子自由度的存在,而且进一步指出,在原子核的中心区域,非核子自由度问题的重要性更为突出。

相关文章

教育新鲜事

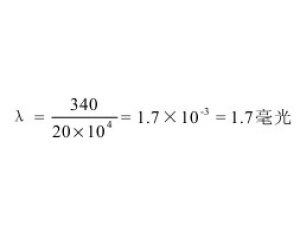

“超声“和“超音”

“超声“和“超音” 集市一瞥

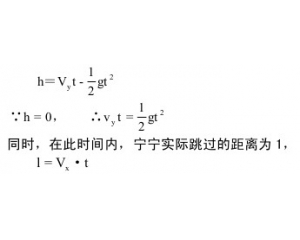

集市一瞥 昆明湖上

昆明湖上 背道而驰

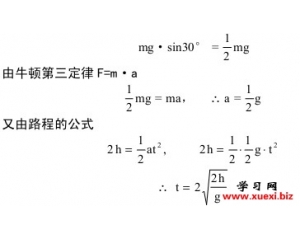

背道而驰