国宝大熊猫(2)

大熊猫家庭定居于此就顺理成章了。大熊猫以食竹为主,而且食量惊人,一只大熊猫每天要吃掉20~30公斤竹子。但大熊猫吃得多,吸收得并不多。原因是它的消化力差。一只大熊猫每天要用12个小时以上的时间忙于进食,有时长达十六七个小时。但是它肠道短,更不像牛羊等食草动物那样有复胃。食物很快就通过消化道了,为了维持生存,它只有不停地吃。当然,不停地排泄,也是它的一个特点。有时甚至边吃边拉,边走边拉,走到哪里,拉到哪里。大熊猫以食竹为主,竹笋、竹叶、竹竿都来者不拒。但你却不要误认为它是“素食主义”者,它也食肉。食竹鼠、羊、猪甚至羊猪的骨头都是它的美味佳肴。

人们在捕猎大熊猫时常常用煮熟的肉或骨头当诱饵,而大熊猫则因为贪吃而成为捕猎者的笼中物。大熊猫不仅喜欢吃竹子,也喜欢喝水,而且一喝就要喝个够,肚子喝得圆滚滚的,以至喝得走不动路,迷迷糊糊地躺在地上,这就是人们说的“醉水”。但是过几个小时,它自己就会醒过来。大熊猫长得一幅温文尔雅的样子,可别误以为它总是这样温良恭俭让。一般情况下,无论与食草动物或食肉动物都能和平共处,表现出友善的样子,但是当遇到自已的天敌,如黑熊、豺、豹的时候,它是决不甘心示弱的。处在发情期的雄性熊猫到了一起,一场争夺情侣的大战是必不可免的。

甚至,在动物园里还发生过大熊猫伤害饲养员的事。本文前面说过,熊猫因为形体硕大,人们才称它为大熊猫。然而令人难以置信的是大熊猫刚刚生下来的幼仔并不“大”,其体重仅在70~180克之间,一个有经验的饲养员竟难以单纯从形体上来断定一只雌性熊猫是否怀孕。初生的仔熊猫虽然很小,但它的生长速度并不慢,到一个月时体重达1500克,半年时则可达14公斤左右,而到一岁时更重达35公斤左右,大约5~6年,达到性成熟期,这时的体重可达100多公斤。大熊猫因为其数量的“稀”,而显得“珍贵”,但是更重要的不只在数量“稀”,而在其品种“珍”。

大熊猫是一种当今动物世界中留存着的极少数原始而又古老的物种,动物学界因此称它为动物中的“活化石”。据对大熊猫的化石进行测定,可以推断大约1200万年前大熊猫就在地球上出现了,但是体型比现在的大熊猫小,到300万年前的更新纪中期才有个头较大的大熊猫。这与当时地球上气候湿润,能给大熊猫提供丰富的食物密切相关。在那时大熊猫的分布面比现在广得多。大约相当于今天的广东、广西、云南、四川、湖南、湖北、浙江、福建、陕西、山西等地都有过大熊猫的足迹。

由于气候的变迁,植被的变化,尤其是人类的农业活动,把大熊猫最终挤到了四川西部的一条高山狭谷之中。然而历经千万年的变化,大熊猫还是幸存下来了,除了形体的变化外,它的身体内部结构几乎没有变化,而与之同时代的巨齿虎、猛玛等早就从地球上绝迹了。“动物的活化石”的美称,对于大熊猫来说,那是当之无愧的了。正是由于大熊猫的无可比拟的珍稀,世界野生动物基金会在1961年选定大熊猫作为该会的会徽标志。在国际动物市场上,大熊猫是唯一不能用金钱买到的动物,因为其他动物都可以定价,而大熊猫是“无价之宝”。在世界上,除了我国以外,只有几个动物园有大熊猫展出。这些被展出的大熊猫,全都是我国作为国礼向友好国家赠送的。在本世纪 70 年代中期,大熊猫曾经遇到过一次无法抗御的天灾。

1975年至1976年,在四川北部地区和甘肃南部一些地区发生了大面积的竹林开花枯萎,以食竹为生的大熊猫由于无竹可食,竟饿死了130多只,这件事引起了党、政府和全国人民的密切关注。要保护对象的自然保护区,其中四川省的卧龙自然保护区为最大的保护区,面积为20万公顷。在保护区内还设有大熊猫研究中心和大熊猫饲养站。在研究中心内,除了我国研究大熊猫的专家以外,还有一些外国专家也参加了研究工作。大熊猫如此珍贵、稀有,有什么办法能使它的数量迅速增加吗?到目前为止,还没有找到有效的办法。建立自然保护区,只能保护其不受伤害,保证其自然繁殖。然而大熊猫的自然繁殖率又极低,剩下的一条路就是依靠人工繁殖了。但人工繁殖也不是易事。首先,大熊猫的人工饲养量极为有限,这就决定了可供人工授精的熊猫数量极少。

此外,由于受大熊猫生理研究和人工授精技术的局限,人工授精的成功率不高,大约在10%左右。即使人工授精成功,每胎最多两只。而大熊猫产仔后,仔熊猫的成活率也不足 50%。由此看来,大熊猫家庭的繁盛,至少在目前还是一件可望而不可及的事。我们期盼着有关专家们尽早解决这一难题。说到这里,又该到大熊猫的“家谱”问题上了。前面谈到动物学界发现大熊猫是在1869年,而我国对于大熊猫早就有所记载,只不过不叫大熊猫罢了。早在公元前1200年,《尔雅》一书对大熊猫就有过记载,书中称其为“狨”,在《后汉书》中称其为“貊兽”;唐代大诗人白居易《貘屏赞》中的“貘”也就是大熊猫。在唐代不仅对大熊猫有文字记载,咸阳宫中的上林苑还饲养过大熊猫。到了宋代,又有文字记载,称大熊猫为貔体。然而上面这些称呼都是古代流传于民间的俗名,而不是动物界确认的学名。

人们在捕猎大熊猫时常常用煮熟的肉或骨头当诱饵,而大熊猫则因为贪吃而成为捕猎者的笼中物。大熊猫不仅喜欢吃竹子,也喜欢喝水,而且一喝就要喝个够,肚子喝得圆滚滚的,以至喝得走不动路,迷迷糊糊地躺在地上,这就是人们说的“醉水”。但是过几个小时,它自己就会醒过来。大熊猫长得一幅温文尔雅的样子,可别误以为它总是这样温良恭俭让。一般情况下,无论与食草动物或食肉动物都能和平共处,表现出友善的样子,但是当遇到自已的天敌,如黑熊、豺、豹的时候,它是决不甘心示弱的。处在发情期的雄性熊猫到了一起,一场争夺情侣的大战是必不可免的。

甚至,在动物园里还发生过大熊猫伤害饲养员的事。本文前面说过,熊猫因为形体硕大,人们才称它为大熊猫。然而令人难以置信的是大熊猫刚刚生下来的幼仔并不“大”,其体重仅在70~180克之间,一个有经验的饲养员竟难以单纯从形体上来断定一只雌性熊猫是否怀孕。初生的仔熊猫虽然很小,但它的生长速度并不慢,到一个月时体重达1500克,半年时则可达14公斤左右,而到一岁时更重达35公斤左右,大约5~6年,达到性成熟期,这时的体重可达100多公斤。大熊猫因为其数量的“稀”,而显得“珍贵”,但是更重要的不只在数量“稀”,而在其品种“珍”。

大熊猫是一种当今动物世界中留存着的极少数原始而又古老的物种,动物学界因此称它为动物中的“活化石”。据对大熊猫的化石进行测定,可以推断大约1200万年前大熊猫就在地球上出现了,但是体型比现在的大熊猫小,到300万年前的更新纪中期才有个头较大的大熊猫。这与当时地球上气候湿润,能给大熊猫提供丰富的食物密切相关。在那时大熊猫的分布面比现在广得多。大约相当于今天的广东、广西、云南、四川、湖南、湖北、浙江、福建、陕西、山西等地都有过大熊猫的足迹。

由于气候的变迁,植被的变化,尤其是人类的农业活动,把大熊猫最终挤到了四川西部的一条高山狭谷之中。然而历经千万年的变化,大熊猫还是幸存下来了,除了形体的变化外,它的身体内部结构几乎没有变化,而与之同时代的巨齿虎、猛玛等早就从地球上绝迹了。“动物的活化石”的美称,对于大熊猫来说,那是当之无愧的了。正是由于大熊猫的无可比拟的珍稀,世界野生动物基金会在1961年选定大熊猫作为该会的会徽标志。在国际动物市场上,大熊猫是唯一不能用金钱买到的动物,因为其他动物都可以定价,而大熊猫是“无价之宝”。在世界上,除了我国以外,只有几个动物园有大熊猫展出。这些被展出的大熊猫,全都是我国作为国礼向友好国家赠送的。在本世纪 70 年代中期,大熊猫曾经遇到过一次无法抗御的天灾。

1975年至1976年,在四川北部地区和甘肃南部一些地区发生了大面积的竹林开花枯萎,以食竹为生的大熊猫由于无竹可食,竟饿死了130多只,这件事引起了党、政府和全国人民的密切关注。要保护对象的自然保护区,其中四川省的卧龙自然保护区为最大的保护区,面积为20万公顷。在保护区内还设有大熊猫研究中心和大熊猫饲养站。在研究中心内,除了我国研究大熊猫的专家以外,还有一些外国专家也参加了研究工作。大熊猫如此珍贵、稀有,有什么办法能使它的数量迅速增加吗?到目前为止,还没有找到有效的办法。建立自然保护区,只能保护其不受伤害,保证其自然繁殖。然而大熊猫的自然繁殖率又极低,剩下的一条路就是依靠人工繁殖了。但人工繁殖也不是易事。首先,大熊猫的人工饲养量极为有限,这就决定了可供人工授精的熊猫数量极少。

此外,由于受大熊猫生理研究和人工授精技术的局限,人工授精的成功率不高,大约在10%左右。即使人工授精成功,每胎最多两只。而大熊猫产仔后,仔熊猫的成活率也不足 50%。由此看来,大熊猫家庭的繁盛,至少在目前还是一件可望而不可及的事。我们期盼着有关专家们尽早解决这一难题。说到这里,又该到大熊猫的“家谱”问题上了。前面谈到动物学界发现大熊猫是在1869年,而我国对于大熊猫早就有所记载,只不过不叫大熊猫罢了。早在公元前1200年,《尔雅》一书对大熊猫就有过记载,书中称其为“狨”,在《后汉书》中称其为“貊兽”;唐代大诗人白居易《貘屏赞》中的“貘”也就是大熊猫。在唐代不仅对大熊猫有文字记载,咸阳宫中的上林苑还饲养过大熊猫。到了宋代,又有文字记载,称大熊猫为貔体。然而上面这些称呼都是古代流传于民间的俗名,而不是动物界确认的学名。

教育新鲜事

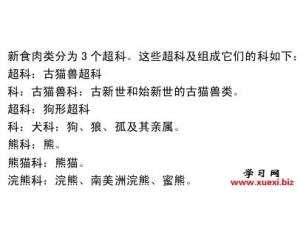

新食肉动物

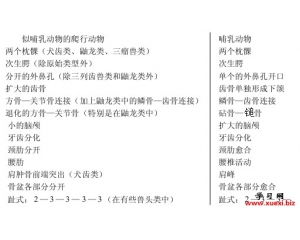

新食肉动物 哺乳动物的起源与特征

哺乳动物的起源与特征 家养野鸡

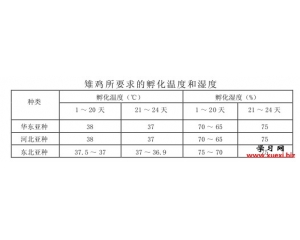

家养野鸡 家养乌骨鸡

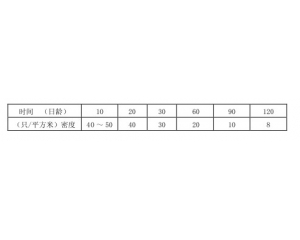

家养乌骨鸡