鸣声最响的昆虫—黑蚱蝉

黑蚱蝉在昆虫纲属于同翅目中的蝉科,是蝉科中体型最大的种类,体长50 毫米,也是昆虫中发音最响的鸣虫,一般一公里之外便可听到它的鸣声。蝉的声音不是从口腔中发出的,而是依靠生长在腹部的特殊发音器官发出声音。我们首先看一下黑蚱蝉是怎样发育的。它在我国2—3年才完成一代。雌性成虫发育成熟后,便用腹部锥状的产卵器,把卵产在植物新生的枝条上,每处产卵30—50粒,一只雌虫可产卵300-700粒。雌虫产完卵后,将身体退居到产卵部位的下面,并用前足上的锯齿将枝条的韧度部挫伤,伤口上部的枝条不久即枯萎,待冬季来临时,寒风便将枯枝自伤口处折断,连同卵粒落到地面。在枯枝内过冬的卵,静静地等待着来年春暖时节,并借助地表湿度,孵化为一只只白色的幼虫,挣脱开裹着的卵膜,利用它那善于掘土的前足,很快便钻入土中,寻找树木根系,将锥状的嘴刺入,吮吸汁液生活。经过漫长的时间,脱去7次以上皮,才进入老熟期,到夏季多雨季节,挖个垂直的洞,趁天色暗淡时钻出地面,爬上树干,通过“金蝉脱壳”之计,脱下幼虫时期的外壳,变成成虫。雄蝉有发音器官,雌蝉只会产卵,繁殖后代。蝉的发音器官生长在腹部两侧,整个器官由盖板、镜膜、声鼓和共振室四部分组成,此外,还有操纵这些器官的发达的肌肉(声肌)和神经系统。当蝉要发声时,声肌开始收缩,使声鼓上的薄膜往里拉,拉到不能再紧的时候,声肌迅速松弛,声鼓上的薄膜便恢复原状。这种发出声音的原理,很像人们用手指捏着一个空铁皮罐头筒,不停地用力交替压迫和放松罐壁,所发出的粗糙而单调的声音一样。当声肌收缩快时,音节就短,收缩慢时音节就长。收缩的弹度大,声音就响,收缩强度小声音就低。再加上上面那块革质很强的盖板,时快时慢地起伏着,起着“吹笛捏眼”的作用。共振室起着增高音量的作用。因而蝉才能攀上枝头,“引吭高歌”。

教育新鲜事

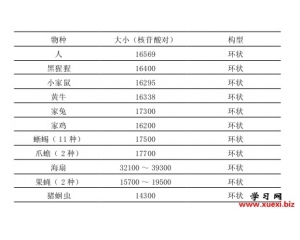

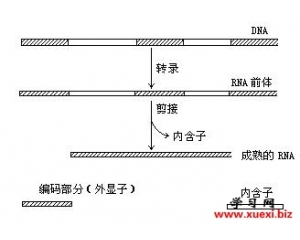

微型的基因组

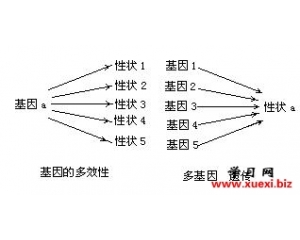

微型的基因组 分子生物学的兴起与达尔

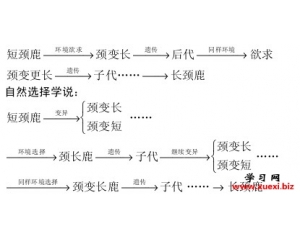

分子生物学的兴起与达尔 达尔文主义再度突飞猛进

达尔文主义再度突飞猛进 两种进化学说的争论

两种进化学说的争论