运动的快慢知识学习,初二生都需要!

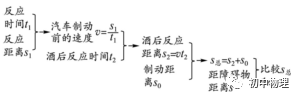

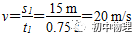

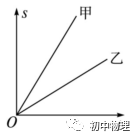

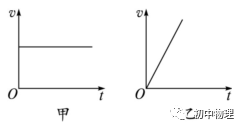

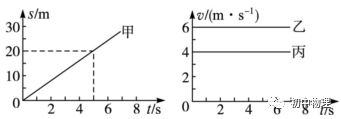

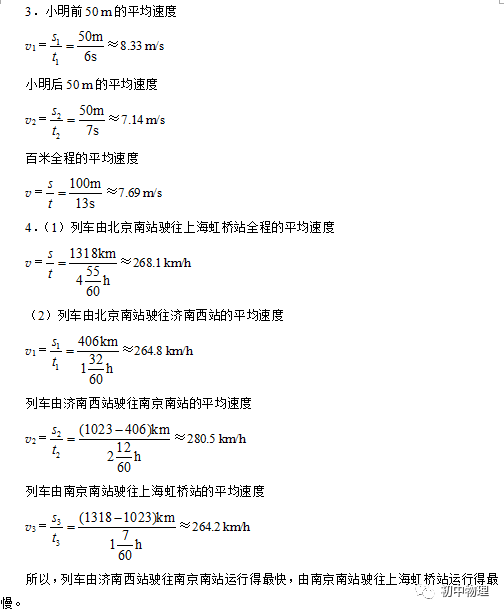

预习导航 一、比较运动快慢的两种方法 1、相同的时间内,比较物体经过的路程,路程长的物体运动得快。 2、相同的路程内,比较物体所用的时间,时间短的物体运动得快。 二、速度 1、概念 路程和时间之比。 2、公式 3、意义 表示物体运动快慢的物理量,在数值上等于物体在单位时间内通过的路程。 4、单位 (1)国际单位:米/秒(m/s); (2)常用单位:千米/时(km/h); (3)关系:1_m/s=3.6_km/h。 三、运动的类型 1、按运动路线分 (1)直线运动:运动路线是直线的运动。 (2)曲线运动:运动路线是曲线的运动。 2、在直线运动中,按速度是否改变分 (1)匀速直线运动 ①概念:速度不变的直线运动。 ②匀速直线运动是最简单的机械运动。 (2)变速直线运动 ①概念:速度变化的直线运动。 ②平均速度的计算公式: 课堂探究 一、对速度的理解 1、“速度”的定义为路程与时间的比值,也就是说,速度其实是用路程和时间这两个物理量的比值来定义的,这种用两个物理量的比值给第三个物理量下定义的方法叫比值定义法,是物理学中一种常用的定义方法。 2、速度的计算公式: 计算时要注意:(1)三个物理量必须对应于同一个物体;(2)弄清每个符号代表的物理意义。 3、速度的单位是米每秒,符号是m/s。 1 m/s的含义是:物体在1 s内通过的路程为1 m。生活中还常用km/h,换算关系是:1 m/s=3.6 km/h。 【例1】某司机驾车前行,突然发现前方80 m处有障碍物。司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75 s,这段时间内汽车保持原速前行15 m。汽车制动后还要继续向前滑行30 m才能停下。 (1)汽车制动前的速度是多少? (2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍。请通过计算判断汽车是否会撞上障碍物。 【点拨】本题的解题思路如下: 【解析】(1)汽车制动前的速度: (2)若司机酒后驾车,反应时间:t2=4t1=4×0.75 s=3 s 从发现险情到踩刹车制动,汽车前进距离:s2=vt2=20 m/s×3 s=60 m 从发现险情到停止,汽车前进距离:s总=s2+s0=60 m+30 m=90 m 因为90 m>80 m,所以汽车会撞上障碍物。 【答案】(1)20 m/s (2)汽车会撞上障碍物 二、用图象描述运动 1、s-t图象(如图所示): 横坐标表示时间,纵坐标表示路程,图象表示物体运动的路程随时间变化的规律。图象是一条倾斜直线时,表示物体做匀速直线运动,直线的倾斜程度越大,表示物体的速度越大。如图所示,甲、乙都做匀速直线运动,并且甲的速度大于乙的速度。 2、v-t图象(如图所示) 横坐标表示时间,纵坐标表示速度,图象表示物体运动的速度随时间变化的规律。若图象是一条平行于时间轴的直线,如图甲所示,表示物体做匀速直线运动;如果不是一条平行于时间轴的直线,则表示物体做变速运动,如图乙所示,表示物体在做变速运动。 【例2】 甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同一方向运动,它们运动的图象如图所示,由图象可知:运动速度相同的小车是________和________;经过5 s,跑在最前面的小车是________。 【点拨】本题考查的是对速度概念的理解以及对图象的识别。解答问题的关键是明确图象的含义。s-t图象表示物体运动的路程随时间变化的规律,v-t图象表示物体运动的速度随时间变化的规律。解答此题时,首先要从图中判断出甲、乙、丙三辆小车的速度。 【解析】由图象知甲做的是匀速直线运动,s甲=20 m时,t甲=5 s,所以 【答案】甲 丙 乙 教材习题点拨 动手动脑学物理 1、可以。如果按照这个规定,物体通过单位路程所用的时间越长,物体运动得就越慢;物体通过单位路程所用的时间越短,物体运动得就越快。但采用这种方法比较起来很不方便,所以我们常用单位时间内通过的路程来表示物体运动的快慢。 2、在骑自行车行驶的过程中,在一个里程碑处记下时刻t1,继续行驶到下一个里程碑处时记下时刻t2,则运行的时间为t=t2-t1,平均速度为

,两个变形公式:s=vt和

,两个变形公式:s=vt和 。

。

;由图象乙可知:v乙=6 m/s,v丙=4 m/s,所以甲和丙速度相同。经过5 s,甲走的路程s甲=20 m,s乙=30 m,s丙=20 m,因此乙在最前面。

;由图象乙可知:v乙=6 m/s,v丙=4 m/s,所以甲和丙速度相同。经过5 s,甲走的路程s甲=20 m,s乙=30 m,s丙=20 m,因此乙在最前面。 。

。

相关文章

推荐内容

教育新鲜事

中考物理实验探究题型分

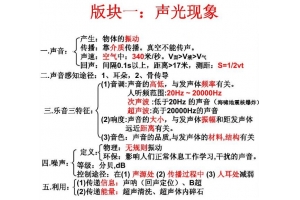

中考物理实验探究题型分 初中物理:“声光现象”

初中物理:“声光现象” 【中考物理】力学知识汇

【中考物理】力学知识汇 物理 | 100个中考必考物

物理 | 100个中考必考物