【攻略】学必有道,能量传递中最值、定值如此计算

高中生物涉及的定量计算是依据生物学原理,运用数学作为工具来解决生物学中的问题,意在通过定量计算考查考生对相关概念、原理和生理过程的理解和掌握程度。定量计算题的取材主要涉及蛋白质和核酸、光合作用和呼吸作用、细胞分裂、遗传变异与进化、生态系统中能量流动等五大部分内容,这些内容又是高中生物的重中之重,巧妙地设计定量计算题型既可考查考生对重要知识点的掌握程度和灵活应用能力,又可真正实现学科内知识的有机综合和跨学科知识的自然整合,它不仅是教学实际中不可缺少的训练环节,也是高考生物命题的趋向之一。在生态系统的考查中,能量流动是考查的重点,能量多少的计算也是考生的难点,本文结合例题讲解能量传递过程中最值、定值的计算问题。 生态系统能量传递效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%(同化量=摄入量-粪便量)。在解决有关能量传递的计算问题时,首先要确定相关的食物链,理清生物与生物在营养级上的差别,能量传递效率为10%~20%。解题时注意题目中是否有“最多”、“最少”、“至少”等特殊的字眼,从而确定使用10%或20%来解题。

(1)食物链越短,最高营养级获得的能量越多。

(2)生物间的取食关系越简单,生态系统在能量流动过程中消耗的越少。

具体计算方法如下:

知低营养级求高营养级 知高营养级求低营养级 获得(需要)能量最多 选最短食物链按×20%计算 选最长食物链按×10%计算 获得(需要)能量最少 选最长食物链按÷10%计算 选最短食物链按÷20%计算

①若食物链为A→B→C→D,分情况讨论如下:

已知D营养级增加的能量为M,则至少需要A营养级的能量=M÷(20%)3,最多需要A营养级的能量=M÷(10%)3。

已知A营养级的能量为N,则D营养级最多可获得的能量=N×(20%)3,最少可获得的能量=N×(10%)3。

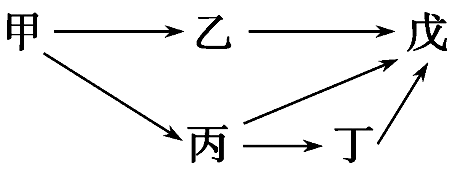

②若在类似的食物网中:

已知D营养级的能量为M,计算至少需要A营养级的能量时,应取最短食物链A→D,并以20%的能量传递效率进行计算,即为M÷20%;计算最多需要A营养级的能量时,应取最长的食物链A→B→C→D,并以10%的能量传递效率计算,即为M÷(10%)3。

(1)已确定营养级间能量传递效率时,不能按“最值”法计算,而需按具体数值计数。

例如,在食物链A→B→C→D中,能量传递效率分别为a%、b%、c%,若A的能量为M,则D获得的能量为M×a%×b%×c%。

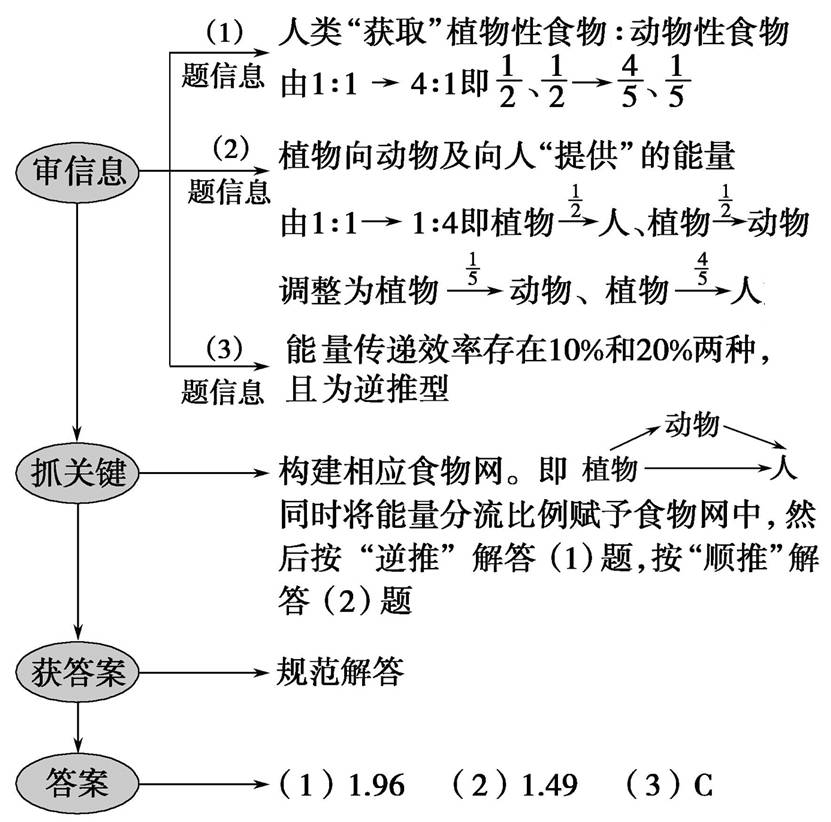

(2)如果在食物网中,某一营养级生物同时从上一营养级的多种生物中获得能量,计算某一生物获得的能量或需要某一生物提供的能量时

首先,要注意某一生物“从不同食物链中获得能量的比例”,或某一生物“给不同生物提供能量的比例”,

然后按照各个单独的食物链分别计算后合并。

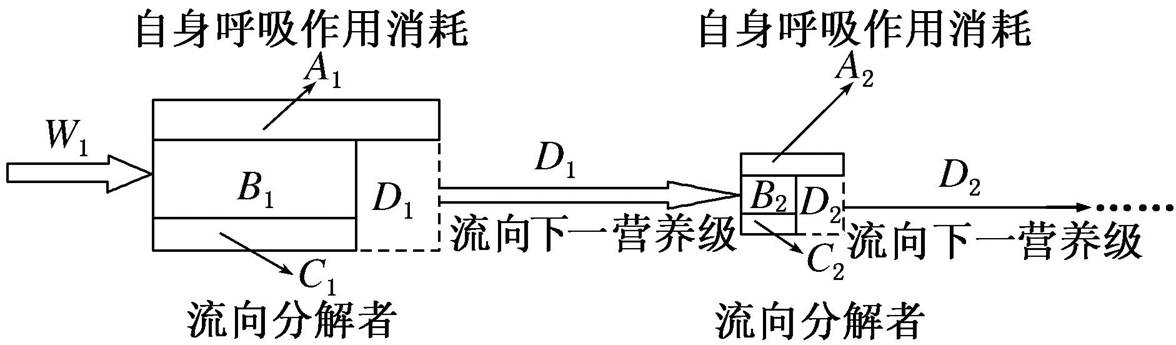

输入第一营养级的能量(W1)被分为两部分:一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了(A1),一部分则用于生产者的生长、发育和繁殖(B1+C1+D1)。而后一部分能量中,包括现存于植物体中的B1、流向分解者的C1、流向下一营养级的D1,如图所示:

(1)流经整个生态系统的总能量是生产者固定的总能量,即W1。将图中第三营养级同化的总能量D2“拼回”第二营养级,则刚好等于D1,即第二营养级同化的总能量;再将D1“拼回”第一营养级,则刚好等于生产者固定的总能量W1。可见,在一个生态系统中,所有生物的能量最终都来自W1,所有生物总能量之和小于W1(呼吸作用消耗的缘故)。

(2)能量传递效率不会是100%。从图中可以看出,从第一营养级向第二营养级能量的传递效率等于D1W1×100%,一般情况下,能量在相邻两个营养级间的传递效率为10%~20%。

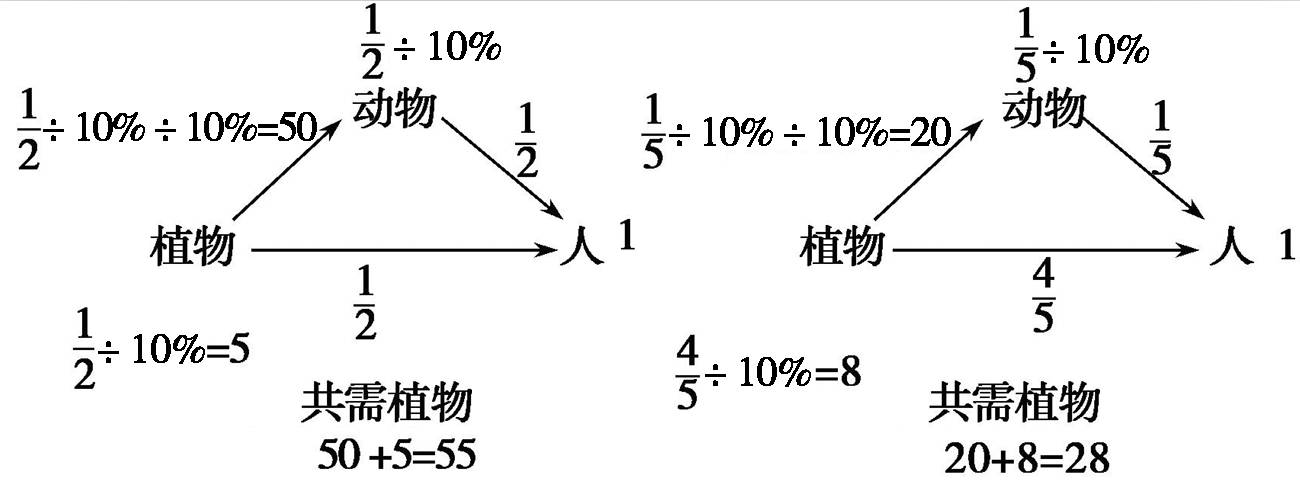

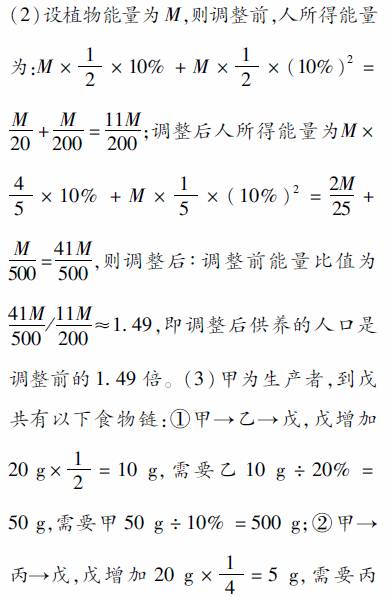

进行具体能量计算时切记“顺推”(即由“植物”后推)与“逆推”(即由高营养级前推)的计算,前者用“乘法”,后者用“除法”。 (1)若人类获取植物性食物与动物性食物的比例是1∶1,将此食物结构改为4∶1,能量流动效率按10%计算,则调整后可供养的人口是前者的 倍。 (2)若植物向动物及向人提供的能量比例由1∶1调整为1∶4,能量流动效率按10%计算,则调整后供养的人口是前者的 倍。 (3)如图所示的食物网中,戊的食物有1/2来自乙,1/4来自丙,1/4来自丁,且能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的传递效率为20%。若戊体重增加20 g,需要消耗植物 。 A.1 125g B.1 600g C.2 000g D.6 500g (1)若人类获取植物性食物与动物性食物的比例是1∶1,如下左图,共需植物的相对值为55;如果动物性食物与植物性食物的比例是1∶4,则共需植物的相对值是28(如下右图)。前者对植物的消耗量是后者的1.96倍,这也就说明后者可供养的人数是前者的1.96倍。

相关文章

推荐内容

学习方法

高中生必看:名校考试致

高中生必看:名校考试致 中考冲刺:物理考试提分

中考冲刺:物理考试提分 送给12科老师的绝美诗,

送给12科老师的绝美诗, 人民日报发布教育孩子的

人民日报发布教育孩子的