西方城市地理学的发展简史(2)

美国城市社会地理学家段义孚(Y.F.Tuan)等从研究社区与人的关系出发,运用行为科学和现象学,开展了个人性格如何影响到家庭和房屋的装饰的分析,并伸展到集体的性格如何反映到所谓“文化景观”的分析,他们特别强调“地方”(Place)这一概念不仅是一个几何空间,而且还包括了人地之间的关系。在城市地理学的发展中,段义孚等人的研究对剖析城市内居民与其邻里区域所产生的亲切感或疏离感和冷漠感,作出了很大贡献,也扩大了城市地理学的领域。在实际应用方面,段义孚对内城重建和迁拆过程中,如何破坏,或如何保存这一人地感情方面,提出了不少建设性的意见。曼纽尔·卡斯特尔斯(M.Castells,1942—)是一位西班牙籍的社会学家,当代城市理论研究的带头人。卡斯特尔斯和他的同事全面批判了芝加哥学派的城市社会学理论,认为帕克和沃尔思混淆了资本主义社会组织和具体的社会区位之间的因果关系。与新韦伯主义不同,他们认为城市问题实际上是资本主义内部矛盾的结果。在这些研究的影响和带动下,城市地理学中出现了人文学派、行为学派和激进学派。人文学派和行为学派认为空间学派将人地关系物化,忽视了人在塑造空间结构方面的作用。

行为学派强调,要分析空间形式,首先必须分析个人的决策过程。他们从日常生活的社会心理学出发,特别注意文化、价值、非正式团体、城市机构等在人类空间行为中的作用。激进学派的代表人物是英国地理学家和政治经济学家哈维(D.Harvey)。以他为首的这派学者认为,数量方法仅从统计入手认识存在的类型,而行为学派只注意个人行为,忽视了社会对人类决策的制约,割裂了主、客观的联系。他们以社会冲突为核心,强调一切应从政治、社会、行政、文化背景加以认识,认为要解决城市的结构,必须了解资本主义制度,政治经济环境和政治权力作用。因此,70年代中期以后,随着西方社会问题的日趋严重,随着数量革命的热潮逐渐减低和数量革命所带来的问题逐一显露,伴随数量革命而出现的空间学派受到挑战,以及受社会科学、政治科学研究的影响,城市地理学开始进入一个新的多元发展的阶段。

行为学派强调,要分析空间形式,首先必须分析个人的决策过程。他们从日常生活的社会心理学出发,特别注意文化、价值、非正式团体、城市机构等在人类空间行为中的作用。激进学派的代表人物是英国地理学家和政治经济学家哈维(D.Harvey)。以他为首的这派学者认为,数量方法仅从统计入手认识存在的类型,而行为学派只注意个人行为,忽视了社会对人类决策的制约,割裂了主、客观的联系。他们以社会冲突为核心,强调一切应从政治、社会、行政、文化背景加以认识,认为要解决城市的结构,必须了解资本主义制度,政治经济环境和政治权力作用。因此,70年代中期以后,随着西方社会问题的日趋严重,随着数量革命的热潮逐渐减低和数量革命所带来的问题逐一显露,伴随数量革命而出现的空间学派受到挑战,以及受社会科学、政治科学研究的影响,城市地理学开始进入一个新的多元发展的阶段。

推荐内容

教育新鲜事

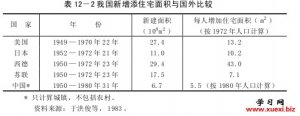

推行住房制度改革不够理

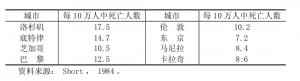

推行住房制度改革不够理 城市交通问题的表现形式

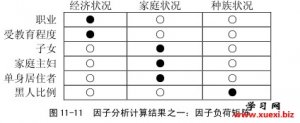

城市交通问题的表现形式 因子生态分析方法

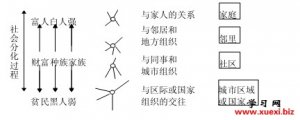

因子生态分析方法 邻里、社区、社会区和社

邻里、社区、社会区和社