季风性气候典型

亚洲大陆东、南滨临大洋,北起苏联远东滨海区,经日本、朝鲜、中国105°E以东地区,至东南亚和南亚,为全球典型的季风气候区。这里的盛行风向随季节而有显著的改变,1月与7月盛行风向的变移至少有120°,盛行风向的平均频率超过40%。海陆间巨大的热力差异及其季节变化或迭加行星风带的季节移动,是季风气候形成的主要因素。夏季,风从海上吹向陆地,暖热多雨;冬季,风从大陆吹向海洋,凉冷干燥,是季风气候的共同特征。

虽然季风气候首先是强大的非纬向地带性因素破坏了纬向地带性的体现,它使亚热带荒漠在大陆东部消失。但是,从温度着眼,自北向南,它仍能分出温带、亚热带和热带季风区;自南而北随着纬度的变化,以夏季风(西南季风)强大的南亚和东南亚的热带季风区,逐渐为以冬季风(西北季风)强大的温带季风区所替代。东亚温带季风体现热力差异最明显,南亚热带季风则迭加了行星风系季节移动的作用。亚洲的季风以强度最大、影响范围广和类型复杂著称。大致35°—55°N 的东亚地区属于温带季风气候。冬季受温带大陆气团影响,以偏西、北风为主,由陆地吹向海洋,风力强劲,寒冷干燥,南北气温差别大;夏季受温带海洋气团或变性热带海洋气团影响,以偏东、南风为主, 由海洋吹向大陆,暖热多雨,南北气温差别小;四季分明,降水集中夏季。

东南亚和南亚主要属于热带季风气候,以10°N到北回归线附近为最典型,气候特点是:热带季风发达,在太阳高度角大的季节, 赤道低压槽北移到30°N左右, 同时在海陆热力因子的作用下,南亚大陆形成塔尔热低压,在二者共同影响下,盛吹西南季风,其风力强于东亚的夏季风。又因风向来自暖流洋面,水汽条件充足,故有大量降水, 在这种水热和气流条件下的洋面上,容易形成热带气旋,对东、 南亚影响很大。在太阳高度角小的季节,热赤道和赤道低压带南移,又因海陆热力作用, 大陆上有高压发展,这里又盛行东北季风,形成多晴朗天气的冷季。在西南季风开始以前,印度半岛和中南半岛有一个气温最高的热季。无论是温带季风气候或是热带季风气候,都有大陆性或海洋性的区别,例如东亚大陆和印度半岛大部分属于大陆性季风气候,而日本群岛和菲律宾群岛则属于海洋性季风气候。

在其他大陆上,位于回归线附近的地区多为热带干旱气候,唯亚洲季风区例外,虽然北回归线横贯于南亚、东南亚的中部,但这些地区由于受热带季风影响,一年中仍有湿润的雨季,即使在南亚次大陆,其干旱气候区的面积也并不大。对比非洲、澳大利亚等回归线附近的热带荒漠景观,更显示出季风对亚洲气候影响之大了。从季风的成因和概念严格考虑,世界的典型季风区仅出现于亚洲东部、东南部和南部。北美大陆东南部虽然冬季吹西北风,夏季吹东南风,并有天气变换,但尚不够季风条件,只能认为有季风现象。南美洲因大陆南部很窄,不能发育季风气候。欧洲更以大陆西岸型气候突出,不存在季风。值得注意的是非洲和澳大利亚,西非赤道以北的季风,是热带东风(哈麦丹风)同来自几内亚湾湿润气流年内交替的结果,属于行星风系的作用。

几内亚湾全年盛行来自赤道以南的东南风,经赤道后转向成为西南风。澳大利亚北部的情况也是由于行星风系位移的结果,其冬季风属于信风,不是大陆冷高压形成的冬季风(由热力作用产生的冬季风无论从空气属性、垂直结构以及成因上,都与信风有所不同),而夏季风是越过赤道转向而来的西风,它和因热力作用引起的夏季风亦不相同。因此,不能把因行星风系引起的风向季节变更并确实带来相应气候变化的低纬的所谓“季风” 作为季风考虑。我们可以把非洲西部、澳大利亚北部的“季风”称为“准季风”(quasimonsoon),以与亚洲的季风有所区别。

虽然季风气候首先是强大的非纬向地带性因素破坏了纬向地带性的体现,它使亚热带荒漠在大陆东部消失。但是,从温度着眼,自北向南,它仍能分出温带、亚热带和热带季风区;自南而北随着纬度的变化,以夏季风(西南季风)强大的南亚和东南亚的热带季风区,逐渐为以冬季风(西北季风)强大的温带季风区所替代。东亚温带季风体现热力差异最明显,南亚热带季风则迭加了行星风系季节移动的作用。亚洲的季风以强度最大、影响范围广和类型复杂著称。大致35°—55°N 的东亚地区属于温带季风气候。冬季受温带大陆气团影响,以偏西、北风为主,由陆地吹向海洋,风力强劲,寒冷干燥,南北气温差别大;夏季受温带海洋气团或变性热带海洋气团影响,以偏东、南风为主, 由海洋吹向大陆,暖热多雨,南北气温差别小;四季分明,降水集中夏季。

东南亚和南亚主要属于热带季风气候,以10°N到北回归线附近为最典型,气候特点是:热带季风发达,在太阳高度角大的季节, 赤道低压槽北移到30°N左右, 同时在海陆热力因子的作用下,南亚大陆形成塔尔热低压,在二者共同影响下,盛吹西南季风,其风力强于东亚的夏季风。又因风向来自暖流洋面,水汽条件充足,故有大量降水, 在这种水热和气流条件下的洋面上,容易形成热带气旋,对东、 南亚影响很大。在太阳高度角小的季节,热赤道和赤道低压带南移,又因海陆热力作用, 大陆上有高压发展,这里又盛行东北季风,形成多晴朗天气的冷季。在西南季风开始以前,印度半岛和中南半岛有一个气温最高的热季。无论是温带季风气候或是热带季风气候,都有大陆性或海洋性的区别,例如东亚大陆和印度半岛大部分属于大陆性季风气候,而日本群岛和菲律宾群岛则属于海洋性季风气候。

在其他大陆上,位于回归线附近的地区多为热带干旱气候,唯亚洲季风区例外,虽然北回归线横贯于南亚、东南亚的中部,但这些地区由于受热带季风影响,一年中仍有湿润的雨季,即使在南亚次大陆,其干旱气候区的面积也并不大。对比非洲、澳大利亚等回归线附近的热带荒漠景观,更显示出季风对亚洲气候影响之大了。从季风的成因和概念严格考虑,世界的典型季风区仅出现于亚洲东部、东南部和南部。北美大陆东南部虽然冬季吹西北风,夏季吹东南风,并有天气变换,但尚不够季风条件,只能认为有季风现象。南美洲因大陆南部很窄,不能发育季风气候。欧洲更以大陆西岸型气候突出,不存在季风。值得注意的是非洲和澳大利亚,西非赤道以北的季风,是热带东风(哈麦丹风)同来自几内亚湾湿润气流年内交替的结果,属于行星风系的作用。

几内亚湾全年盛行来自赤道以南的东南风,经赤道后转向成为西南风。澳大利亚北部的情况也是由于行星风系位移的结果,其冬季风属于信风,不是大陆冷高压形成的冬季风(由热力作用产生的冬季风无论从空气属性、垂直结构以及成因上,都与信风有所不同),而夏季风是越过赤道转向而来的西风,它和因热力作用引起的夏季风亦不相同。因此,不能把因行星风系引起的风向季节变更并确实带来相应气候变化的低纬的所谓“季风” 作为季风考虑。我们可以把非洲西部、澳大利亚北部的“季风”称为“准季风”(quasimonsoon),以与亚洲的季风有所区别。

相关文章

教育新鲜事

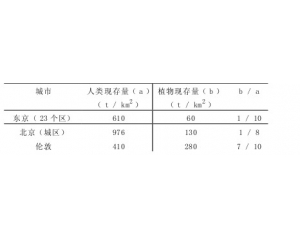

城市生态系统

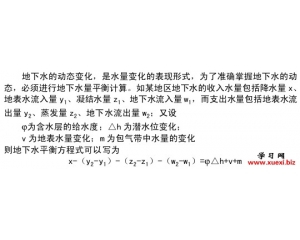

城市生态系统 地下水的动态

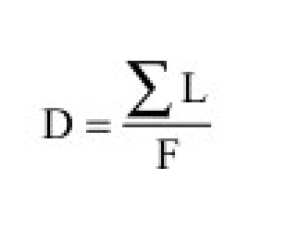

地下水的动态 流域特征对河流的影响

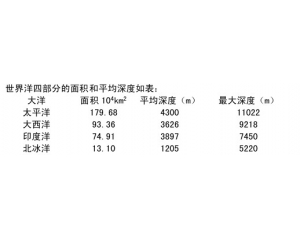

流域特征对河流的影响 世界洋及其区分

世界洋及其区分